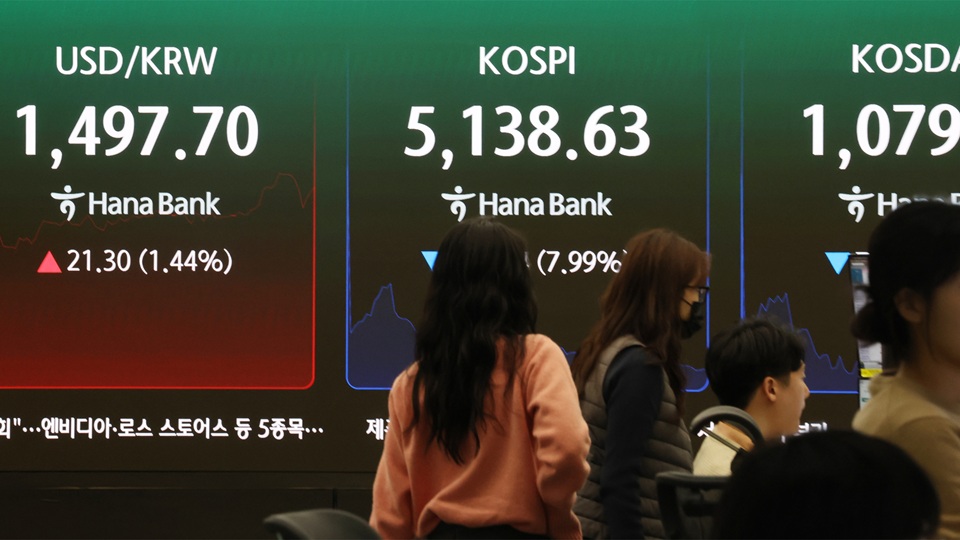

중동 긴장에 금융시장 출렁…환율 1,500원 근접·주가 급락

중동 정세 악화 영향으로 국내 금융시장이 크게 흔들렸습니다.

국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서 원·달러 환율은 금융위기 이후 최고 수준에 근접했고, 주식과 가상자산 등 위험 자산도 동반 하락했습니다.

9일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 50분 기준 전 거래일 종가보다 18.3원 오른 1,494.7원을 기록했습니다.

환율은 1,493원에 출발한 뒤 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

이는 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 가장 높은 수준입니다.

최근 미국과 이란 간 협상 가능성이 줄어들며 중동 지역 지정학적 긴장이 커졌고, 국제 유가 상승과 달러 강세가 환율 상승 압력을 키운 것으로 분석됩니다.

주식시장도 크게 하락했습니다.

같은 시각 유가증권시장에서 코스피는 전 거래일보다 384.36포인트(6.88%) 떨어진 5,200.51에 거래됐습니다.

장중에는 5,171.53까지 하락하며 5,200선이 무너졌고, 장 초반 매도 사이드카도 발동됐습니다.

외국인 투자자가 약 1조1천억 원 규모의 순매도를 기록하며 지수 하락을 이끌었습니다.

반면 개인은 약 1조8천억 원 순매수했고, 기관은 약 7천억 원 순매도를 나타냈습니다.

시가총액 상위 종목도 대부분 하락했습니다.

삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등 주요 종목이 모두 큰 폭으로 떨어졌으며 방산 관련 종목인 한화에어로스페이스도 하락세를 보였습니다.

코스닥지수 역시 전 거래일보다 63.02포인트(5.46%) 내린 1,091.65 수준에서 거래됐습니다.

채권 시장에서도 금리가 상승했습니다.

국고채 3년물 금리는 전날보다 16.9bp 오른 연 3.391% 수준으로 장 초반에는 3.4%를 넘기도 했습니다.

가상자산 역시 약세를 나타냈습니다.

국내 거래소 기준 비트코인은 약 9천853만원 수준에서 거래되며 1억원 아래에서 움직이고 있습니다.

국제 금과 은 가격도 하락했습니다.

금 현물 가격은 온스당 약 5천48달러로 전날보다 103달러 하락했고, 은 가격도 3.5달러 내린 80달러로 나타났습니다.

박동현

2026.03.09 10:37